第8回

トレハロースの話

カラカラの細胞が生き返る。

トレハロースのストレス保護効果とは

東京工業大学 バイオ研究基盤支援総合センター

櫻井実 教授

細胞を固めて保護するトレハロースのメカニズム

トレハロースはどのようにして乾燥ストレスから細胞を守っているのでしょうか?

それぞれのメカニズムについて教えてください

櫻井教授

水置換についてお話する前に、水について説明しますと、その分子式はご存知のように「H2O」です。酸素1個と水素2個で1つの分子ができていて、化学構造としては2本の腕があってOとHが手を結んでいます。一方糖というものもトレハロースに限らずスクロース(砂糖)やグルコース(ブドウ糖)もO-Hというつながりを多く持つ構造です。ここで起きるのが「水素結合」と呼ばれるもので、O、H、OあるいはH、O、Hという具合に原子が並ぶと弱い結合が起こります。そのため、O-Hをたくさん持っている糖類のまわりに水があると水素結合が起こり、弱く手を結ぶのです。水と糖類は親和性がよい、そう言い換えることもできます。水に対してそのような関係性を持つ糖類の中でも、特に強い結合力を持つのがトレハロースです。 水との親和性が高い、あるいは結合力が強いということは、もともと水が活躍していたところで、水の代わりに同じ役割をする力があることでもあります。つまり、トレハロースは水の代替物質になることができる、それが水置換というメカニズムです。

水の代わりになって生体を守るということでしょうか?

櫻井教授

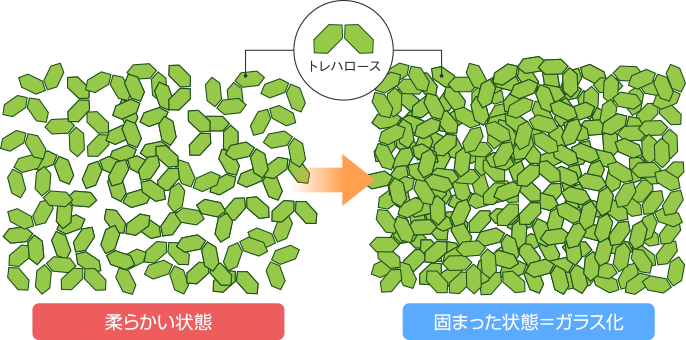

そうですね。たん白質や細胞膜は表面に「結合水」を持っています。結合水があることで細胞の立体構造が安定して維持されているのです。結合水がなくなってしまうと細胞は壊れて死んでしまいますが、その時にトレハロースが入ってくると、まず結合水の代わりにたん白質や細胞膜の表面に結合します。さらに充填材のように細胞の中に蓄積され、ガラス化という現象によって細胞を固めてしまうので、細胞は元のままの構造を保つことができます。

「ガラス化」とはどのような現象でしょうか?

櫻井教授

窓ガラスなどのガラスはケイ酸という物質が固まったものですが、これをバーナーで熱していくと、ある点でグニャッと柔らかくなり、冷えるとまた固まります。このように結晶化しない物質が温度や水分含量によって柔らかい状態から固まった状態になることをガラス化といいます。糖の場合、濃い水溶液を作って、だんだん水を飛ばしていくと粘度が高まって水あめ状になり、さらに水分を減らすか温度を下げると飴玉のように固まりますね。これが糖のガラス化です。トレハロースは、スクロースやマルトースなど二糖という同じグループの糖の中で最もガラス化しやすく、他のニ糖ではガラス化しにくい比較的高い温度でも、トレハロースは安定にガラス状態になります。

ガラス化イメージ

トレハロースが細胞をガラスのように固めてしまうのですね。

櫻井教授

はい、細胞の中に蓄積されたトレハロースが乾燥しガラス化すると、いわばコンクリートのような役割をして細胞という立体構造を固めて安定化させるのです。この状態になるのが乾眠であり、細胞は構造を保ったまま完全に無代謝状態となります。そしてカラカラになった細胞が再び水を吸うと、水に溶けやすいトレハロースは液状になって分解され、細胞そのものは元に戻って活動を始めるのです。

水をしっかりとくっつける“二枚貝”構造

乾燥ストレスから細胞を守る仕組みがわかってきましたが、たくさんの糖の中でトレハロースにはなぜそのような力があるのでしょうか?

櫻井教授

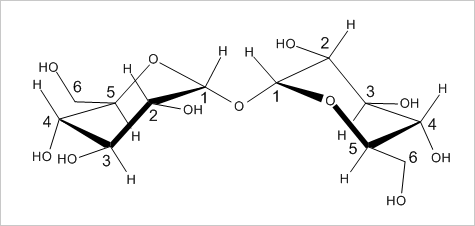

その理由は分子にあります。ひとつには、糖の分子は水酸基OHを持っていますが、この数が多いほど水を引きつける力が強いと言われます。水分子を引きつける現象を「水和」と表現されますが、グルコースのOHが5個に対し、トレハロースやスクロースは8個持っているので、より水和しやすいのです。さらにこの2つの糖を比較すると、トレハロースの結合力が少し強いことが示されています。

もうひとつの理由はその形です。トレハロースの分子は二枚貝が少し開いたような形をしていて、すべてのトレハロース分子が同じ形をしています。当たり前のようですが、他の糖では形が崩れることも多く、いろいろな立体構造のものが混ざり合って存在しています。形がしっかりしているトレハロースの分子は、水中での動きが少ないために、水分子が安定してくっ付きやすく、その結果、他の糖に比べて水との結合が強くなると考えられます。

開いた二枚貝のようなトレハロースの構造

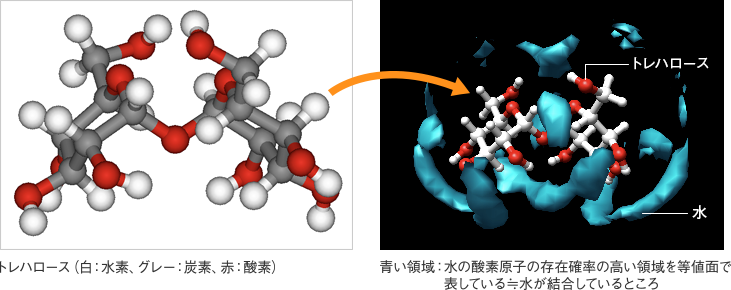

コンピュータシミュレーションによるトレハロースの水和

水と結合しやすいことによって他に作用はありますか?

櫻井教授

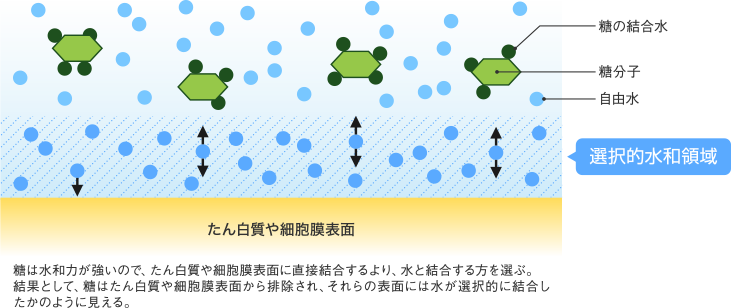

先ほどの水置換、ガラス化に加えて3番目のメカニズムということになりますが、乾燥がさほど進んでいない場合、つまりたん白質や細胞に結合水が残っている状態では、トレハロースが細胞に直接付くのではなく、結合水を覆うようにして、水分を飛ばさないようにする働きがあります。これを「選択的水和」と言いますが、この作用によって細胞は乾燥から守られ、保湿効果を得ることができます。化粧品にトレハロースが利用されているのはこの効果を狙ったものと言えるでしょう。

選択的水和イメージ

コラム「水和」って何ですか?

トレハロースにみられる「水和」という特性。これは水溶液の中の溶質(水に溶けた分子やイオンなど)が水の分子と結合して、集団を作る現象のことを言います。糖に限らず様々な物質で起きる反応であり、身近なところでいえばセメントと水によってコンクリートができるのも水和の一つです。櫻井教授はコンピュータシミュレーションなどの手法を用いて原子レベルでトレハロースの水和特性を研究し、この不思議な機能を持つ糖の解明を進められています。

櫻井教授

そこには主に「水置換」と「ガラス化」というメカニズムが働いていると考えられ、それによって、生物を乾燥から守っているのです。