第8回

トレハロースの話

カラカラの細胞が生き返る。

トレハロースのストレス保護効果とは

東京工業大学 バイオ研究基盤支援総合センター

櫻井実 教授

前回はトレハロースのもつ優れた保水性などの特徴が嚥下食づくりに役立つことをご紹介しました。糖の一種であることから、食品や料理のフィールドで語られることの多いこの物質ですが、実は生物の細胞研究においても注目されていることをご存知でしょうか? 何年間も乾燥していた生体が再び息を吹き返すという不思議な現象を可能にしているトレハロース。そのちょっと神秘的な世界を、当社主催による「トレハロースシンポジウム」の座長を1998年の第2回から第22回まで長年務められてきた櫻井実先生のお話からひもといてみましょう。

昆虫、キノコ、植物など、様々な生物が持つ天然の物質

食品などで様々に利用されているトレハロースですが、自然界ではどのような存在なのでしょうか?

人間などの哺乳類はいかがですか?

櫻井教授

哺乳類はトレハロースを持っていませんが、体内に取り入れて消化吸収することはできます。小腸には酵素・トレハラーゼがあり、これによってブドウ糖に分解して吸収しています。

生体内のトレハロースが「ストレス保護」の働きをしているといいます。そのストレスとはどんなものでしょうか?

櫻井教授

ここでいうストレスとは主に乾燥によるストレスを指しています。人間も大腸菌でも、生体を構成する成分の約70%は水です。その水のうち、私たちの体から12%が失われると危篤状態に陥るといわれているのですが、哺乳類にしろ、昆虫や植物にしろ、自然界で生きていくと乾燥というストレスにさらされます。これに対抗するために2つの戦略があり、一つは私たちのように「水を飲む」こと、もう一つは「乾燥休眠」あるいは「乾眠」というものです。つまり、水が無ければしょうがない、乾燥してしまえという戦略でカラカラに干からびてしまう。すると生体は完全に無代謝状態になり、物質のようになります。そのままじっとしていて、再び水が与えられると、蘇生し活動を再開するのです。

乾燥したまま17年、水を得て眠りから醒めた幼虫

乾燥しても生きていられるとはたいへん不思議です。そのような現象が見られるのはどんな生物でしょうか?

櫻井教授

身近なものでは酵母があります。パンに使う酵母の粉を冷蔵庫で保存しておいて、使う時に水に戻せば生き返りますね。乾眠する生物として最も大型で高等なものは、「ネムリユスリカ」という昆虫の幼虫(体長3〜5mm程度)です。アフリカのナイジェリアなどで、岩の窪みの水たまりなどに生息していますが、乾季になって干上がってしまうと、幼虫も乾燥し、次の雨季がやってくると吸水して息を吹き返すのです。これまでの研究では、乾燥から17年後に水をかけて蘇生した例があります。

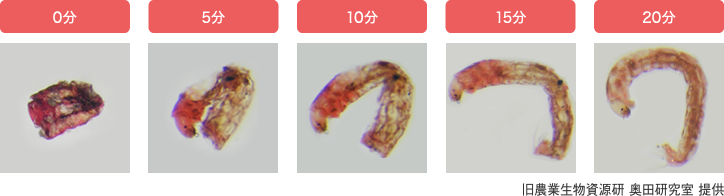

ネムリユスリカ 乾燥状態からの蘇生

なぜ乾燥しても生命を維持できるのでしょうか?

櫻井教授

ふつう、細胞は水分が無くなるとその構造そのものが壊され、死に至ります。しかし、そこにトレハロースがあると、細胞は破壊されずに維持されるため、再び水のある状態に戻ると蘇生することができるのです。乾燥したネムリユスリカを調べると、重量の20%程度のトレハロースが蓄積されており、これが水の代替物質として細胞を保護していると考えられます。

櫻井教授

トレハロースは動植物やキノコ類、微生物が体内に持っている糖の一種です。例えば昆虫の血糖はトレハロースであり、これをトレハラーゼという酵素で分解してグルコース(ブドウ糖)に変えてエネルギーとしています。植物ではイワヒバがよく知られていて、乾燥地帯に生息するこのシダ植物はカラカラの状態になっても、水をかけると蘇生する性質を備えています。シイタケやシメジなどのキノコ類やパンやお酒づくりに使われる酵母にも多く含まれています。