第15回

骨格筋と健康

力を生み出し、健康を保つ、

骨格筋の多彩な働き

立命館大学 スポーツ健康科学部

教授

藤田聡 先生

筋機能のために気をつけたいビタミンD不足

筋肉の合成にはビタミンDも関係していると聞きますが、どのように働いているのでしょうか?

ではビタミンDを摂取することで筋肉を増やす効果が期待できるということでしょうか?

藤田先生

それが、そう単純でないところが難しいのです。運動と組み合わせてビタミンDを摂取した研究では筋肉が増えたという報告もありますが、運動の効果はみられたがビタミンDの効果は観察されなかったという報告もあるのです。いまのところ明確にいえるのはビタミンDが不足していると筋機能の低下が歩行速度に現れたり、転倒リスクが高まったりといったことは間違いなく起きているため、不足の状態は避けたほうがよいということです。

現状でビタミンDは充足しているのでしょうか?

藤田先生

数年前の報告では日本人の高齢者は98%くらいがビタミンD不足だと指摘されています。この要因を考えてみると、基本的にビタミンDは日光(紫外線)を1日15分から20分浴びれば体内で必要量をつくれるとされているのですが、年をとると皮膚でのビタミンD生成能力が落ちてくるということがあります。もう1点は活動量の低下に伴って食事量も減り、ビタミンDを含むキノコなどの食品から摂る量も減ることが考えられ、こういった要因が組み合わされて不足を招いていると考えられます。

特に高齢の方は筋肉の維持ためにビタミンDを摂ることが大切ということですね

藤田先生

ビタミンDは骨代謝の活性化にも関与しますので、骨粗鬆症の予防という面でも体内のビタミンD量を増やすことが大切です。他国の状況をみるとフィンランドでは国の政策として食品にビタミンDを添加することが推奨されていて、実際牛乳やバターなど乳製品には多く添加されています。この政策の効果でフィンランドの高齢者の方にはほとんどビタミンDの不足がみられません。日本人では逆にほとんどの高齢者が不足しているのですから、この差はちょっと怖いなと感じています。

栄養は食事から、を基本に

成分を添加した食品というと、最近は完全栄養食が流行しています。そういったものでたんぱく質等の栄養を補うことをどう捉えていますか。

藤田先生

完全栄養食は私の理解では栄養摂取基準に基づいてビタミンやミネラル、食物繊維などを含めて一定の必要な栄養素が入っているものと思いますが、その必要量というのは基準ではあっても、個人の必要な栄養素というのは一人一人違って、体の大きさや活動量によって必要なカロリーも異なりますので、完全といってもそれで満たされるのかはちょっとわからないところです。

そして、食物の中には未だ解明されていない生理活性物質が含まれていて、その作用は多分加工した食品では得られないと思いますので、自然の食材から栄養を摂ることがやはり大切かと考えます。

それはプロテイン強化食品にも同じようにいえることでしょうか?

藤田先生

そうですね。基本的には食事で全ての栄養素を摂れるのが一番良いのですが、それができず十分なたんぱく質が摂れない時に、足りない分を補うためにプロテインを使うというように、使い方によっては良いものではないかと思っています。

【運動と筋肉】

健康増進のために2種の運動を

栄養とともに運動が重要ということですが、筋肉の合成と運動の関係について教えてください。

藤田先生

運動自体の種類としては主にいわゆる筋力トレーニングであるレジスタンス運動と有酸素性運動という2つに分けられますが、筋肉をつくるためには筋トレの方が有酸素性運動よりもはるかに筋肉を合成する刺激が強いものです。一方、ウォーキングなど少し息が上がるような運動を長時間続けるのが有酸素性運動ですが、こちらは心肺機能を鍛える、あるいは糖尿病の患者さんならインスリン感受性を上げるというような効果が期待できるものですから、健康増進という観点からはどちらも大事だといえます。

2つの運動を行うのが望ましいわけですね。

藤田先生

そうですね。ただジョギングしてさらに筋トレするというのは難しいと思われるかもしれません。しかし生活の中で考えれば、例えば電車と徒歩で通勤しているのであれば、それが有酸素性運動になり、あとは帰宅してから筋トレを自分の体重を使って行うとか、週末にジムに行くといった方法で実践できるでしょう。

筋肉をつけるには2日間の筋トレ効果の繰り返しを

筋肉をつくるためのレジスタンス運動はどのくらい行えば効果的でしょうか?

藤田先生

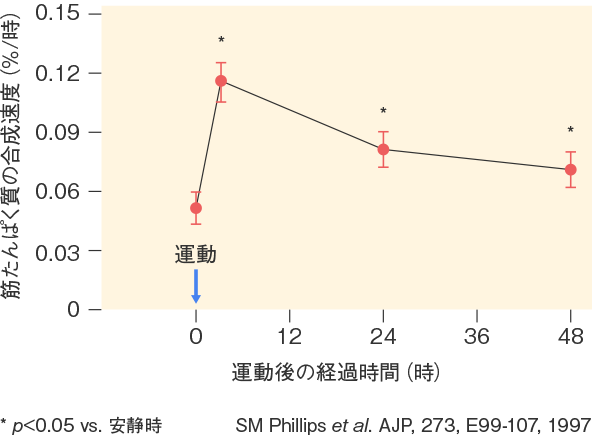

一度レジスタンス運動を行うとその1時間後くらいから筋たんぱく質の合成速度が上がってくるのですが、その状態がだいたい2日間くらい続きます。つまり筋トレをしても効果は数日で元に戻ってしまうので、これを繰り返さないと筋肉の量を増やせないわけです。最低でも2〜3日に1回の頻度で筋トレを行なって筋肉の合成が高い状態を維持し、それを数か月継続すれば筋肉の増加を実感できるでしょう(SM Phillips et al. AJP, 273, E99-107, 1997)。

1回のレジスタンス運動(筋トレ)の効果

筋量を増やす意味で運動の重要性を示していただきましたが、他の面で運動が身体機能の維持、回復に寄与する点はありますでしょうか?

藤田先生

最近よくいわれるロコモーティブシンドローム〔運動器の障害のために移動機能(身体能力)の低下した状態〕も、筋肉の関わりが大きいものですが、この場合、筋量はあっても、その質が低下していて力が発揮できなかったり、筋肉と神経の接続が切れていて筋肉をうまく動かせなかったりという原因で機能が低下するとも指摘されています。後者の状態を脱神経といいますが、高齢者では筋量が減るスピードよりも、筋肉が力を発揮できなくなるスピードが速くなることが多く、これは脱神経によって脳からの信号がうまく筋肉に伝わらない状態が起きているのではないかと考えられます。その改善には脳から神経、そして筋肉へというネットワークを常に刺激する、つまり運動することで接続を回復させる必要があります。運動不足だと脱神経が進み、ロコモーティブシンドロームの進行を助長することになりますので、この点でも日頃の運動は重要といえるでしょう。

健康を支えるための筋量の増加にはたんぱく質の摂取とレジスタンス運動を組み合わせて行うことが大切といえそうですね。

藤田先生

そうですね、1日3食のすべてで規定量のたんぱく質を摂ることとレジスタンス運動を繰り返し実施することを組み合わせ、これを長期的に継続すれば、骨格筋量の増加につなげられると思います。食事では、筋たんぱく質の合成に関与する必須アミノ酸のロイシンを多く含む食材を利用することも留意しておくと良いでしょう。

藤田先生のお話から、骨格筋への意識を高め、栄養と運動によって筋量を維持、増加せることがアスリートばかりでなく高齢者を含めた全ての人の健康に深く関わっていることがよくわかりました。本日はありがとうございました。

取材日:2024.1.17

藤田聡 先生

立命館大学 スポーツ健康科学部

教授

略歴

- 2002年

- 南カリフォルニア大学大学院博士号修了 博士(運動生理学)

- 2006年

- テキサス大学医学部内科 講師

- 2007年

- 東京大学大学院新領域創成科学研究科 特任助教

- 2009年

- 立命館大学 経済学部 准教授

- 2010年

- 立命館大学 スポーツ健康科学部 准教授

- 2012年

- 立命館大学 スポーツ健康科学部 教授

- 2023年

- 立命館先進研究アカデミーRARAアソシエイトフェロー

2005年に米国生理学会(APS)、2006年に米国栄養学会(ASN)より学会賞を受賞。

2021年に長年の研究に基づき企業の健康経営をサポートする(株)OnMotionを設立。

監修本に『タンパク質まるわかりBOOK』、共著に『体育・スポーツ指導者と学生のためのスポーツ栄養学』など。

藤田先生

ビタミンDが筋肉の肥大に関係しているということが多く報告されています。それがどのような機序によるものかは未だ不明確な部分も多いのですが、細胞にはビタミンDの受容体があり、そこにビタミンDが付くことで筋たんぱく質の合成を刺激していると考えられます。