第10回

たんぱく質の話

これからのたんぱく質摂取をめぐって

東京大学大学院農学生命科学研究科 特任教授

加藤久典 先生

近年、スーパーやコンビニの棚でも、たんぱく質強化をうたった商品を多く目にするようになり、生活の中でたんぱく質への関心がより高まってきているように感じられます。そこで今回の知識ライブラリーでは、改めてこの栄養素への理解を深めるために、その働きや高齢者にとっての重要性、また今後予想されるたんぱく源供給の問題などについて、東京大学の加藤久典先生に伺いました。

身体の中で働く何万種類ものたんぱく質

長年たんぱく質を研究されてこられた加藤先生は、最近のたんぱく質ブームをどうご覧になっていますか?

そもそもたんぱく質は身体の中でどのような役割を果たしているのでしょうか?

加藤先生

よく知られているように、身体をつくるという役割が中心的なものです。人の身体の15%くらいはたんぱく質であり、たんぱく質がなければ人という存在がそもそも成り立ちません。これに加えて生命を維持する様々な機能にも関わっています。身体の中では、遺伝子に書かれている設計図によって何万種類というたんぱく質がつくり出されているのですが、それぞれの異なるたんぱく質がしっかり働くことで、私たち人間の複雑な機能が保たれています。例えばその一つが消化酵素などの酵素類であり、様々な酵素反応によって、身体の中での化学反応を助ける働きをしています。また、インスリンなどのホルモンもたんぱく質でできており、重要な働きを担っています。こういった何万種類のたんぱく質がなければ我々は生きていけない、たんぱく質とはそういうものなのです。これらに加え、エネルギー源という一面ももっています。

たんぱく質がエネルギー源になるとは意外です。

加藤先生

身体を構成しているたんぱく質は、毎日何百グラムかが分解されて、アミノ酸に変わります。このアミノ酸は再びたんぱく質の合成に利用されており、これをたんぱく質のターンオーバーと呼んでいます。この循環の中で、一部再利用されないアミノ酸が残りますが、それはさらに分解され、エネルギーをつくる、あるいは糖に変えられたり、脂質の合成に使われたりします。こういったメカニズムで身体のエネルギー源となっているわけです。ただし、糖や脂質を十分に摂取できる、いわば普通の食生活をしている分には、たんぱく質がエネルギー源となる比率は大きくはありません。

さらにアミノ酸についていえば、核酸や神経伝達物質といった身体に必要な様々な分子の材料としても利用されています。このように、たんぱく質およびアミノ酸は非常に多様な働きをもっているということがいえるでしょう。

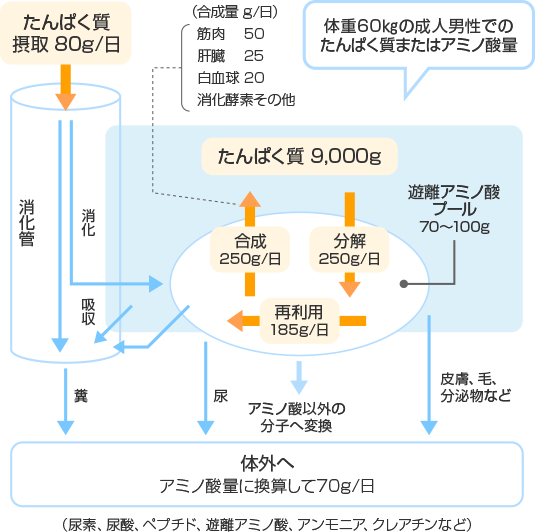

身体の中でのたんぱく質・アミノ酸の流れ

加藤先生

食事から摂り入れたたんぱく質は、アミノ酸に分解されて吸収後、身体に必要なたんぱく質を合成。体内に存在するたんぱく質は一部が分解され、「遊離アミノ酸」となって、全身の血液や筋肉に存在します。これを「遊離アミノ酸プール」と呼び、そこから7〜8割程度は再びたんぱく質の合成に利用され、残りは分解されたり、他の化合物になったりします。図は体重60 kgの成人男性でのたんぱく質またはアミノ酸の量を示しています。

加藤先生

たんぱく質の重要性が一般の方にも広く認知されてきたということだと思います。特に高齢者の筋肉の衰えについて「サルコペニア」や「フレイル」が話題に上り、これらとの関わりの中で注目されてきているのは良い傾向だと思っています。

他の要因として考えられるのは、糖質制限をする方が増えたことで、たんぱく質を意識してたくさん摂ることが一つのブームになっている点も挙げられるでしょう。また、栄養素に細かく気を配っているスポーツ選手の間でたんぱく質への注目が高まり、それが一般の人にも反映されてきたこともあるでしょう。